Sardegna: storia

Ma la Sardegna è anche storia.

Una storia millenaria che si ripercorre tra i resti archeologici che lentamente stanno riemergendo dal buio della terra.

E la Sardegna "fuori dalla Grande Storia", come è stata sempre descritta, non esiste più!

Epoca prenuragica (dal VII al III millennio A.C.)

La Sardegna prenuragica offre rilevanti testimonianze archeologiche che consentono di riscrivere la Storia dell'Isola, tradizionalmente identificata come popolata da sparuti gruppetti di genti barbare, ostili ed isolate.

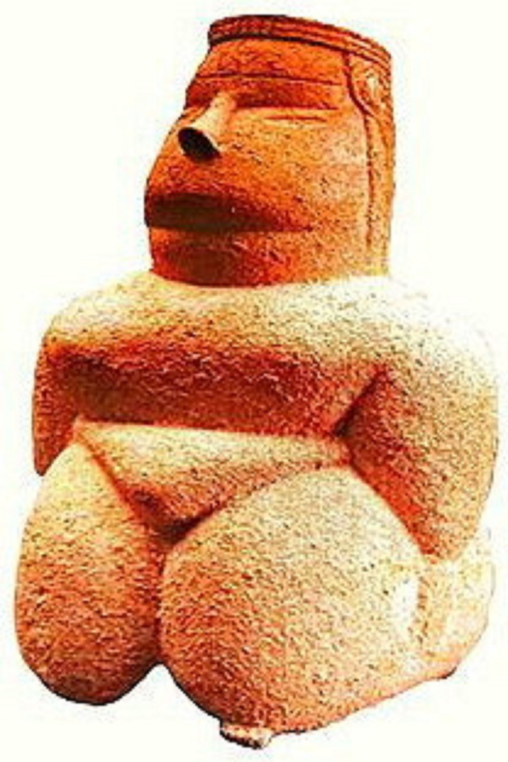

In realtà, i reperti megalitici ci riportano la storia di persone riunite in nuclei civilizzati, organizzati e progrediti, profondamente religiose e spirituali, con usi e tradizioni autoctone, ma aperte allo scambio ed al commercio con altri Popoli.

Si comincia dai menhir e dolmen, classiche pietre fitte verticalmente nel terreno (perdas fittas), sommariamente scolpite in forma allungata e che raggiungono anche l'altezza di 5 metri.

I menhire sono generalmente isolati o allineati in linea retta o circolarmente, talvolta sormontati da una lastra orizzontale a copertura (dolmen), tipici delle popolazioni megalitiche di tutta Europa (soprattutto Inghilterra e Francia).

Presumibilmente rappresentano divinità machili e della fertilità appartenenti al mondo religioso e funerario.

Furono quasi tutti abbattuti durante il papato di Gregorio Magno (VIII secolo D.C.) che convertì al cattolicesimo la Gente Sarda "popolo di adoratori di pietre e legni" anche attraverso la distruzione materiale di ciò che testimoniava un'antica, diversa e profonda religiosità e spiritualità.

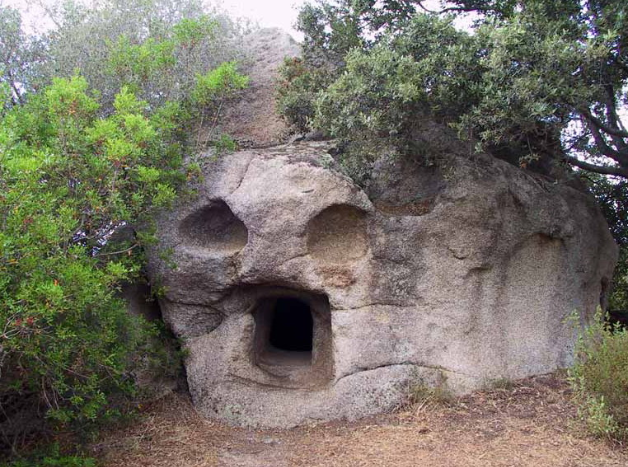

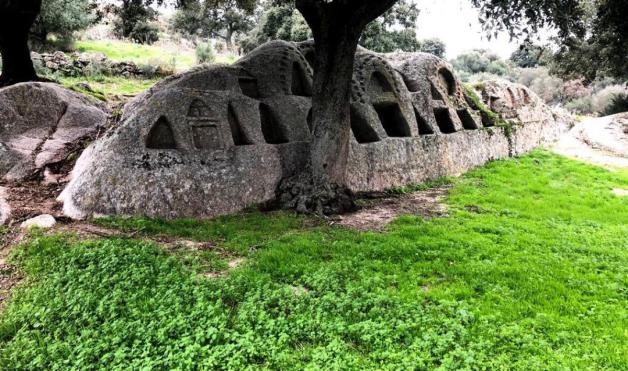

Le Domus de Janas o Casa della Fate sono, probabilmente, della antiche tombe scavate nella roccia.

Presenti nel Mediterraneo, in Sardegna sono moltissime (circa 2.400).

Si trovano isolate o in grandi gruppi ed a volte collegate per via sotterranea.

Le entrate sono scolpite finemente o in modo semplice, ma spesso all'interno presentano incisioni di rara bellezza.

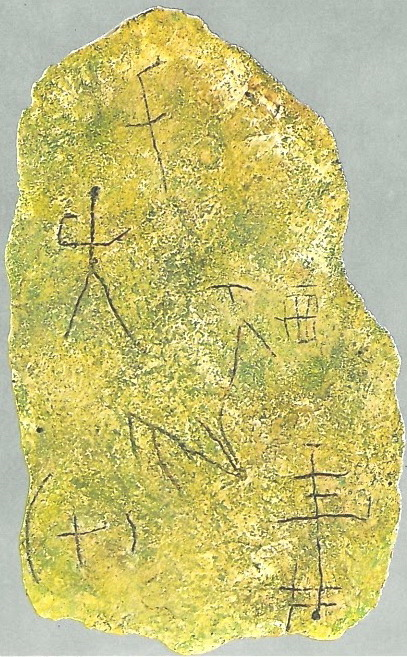

E' un banco di granito lungo circa dieci metri, sul quale è scolpita una serie di incisioni geometriche in precisa sequenza; incavi triangolari, quadrangolari e semicircolari, attorno decine di coppelle e croci.

La datazione è incerta, probabilmente risale ad un periodo fra il Neolitico recente e l'età del Rame (IV-III millennio a.C.).

L'assenza di indagini archeologiche lascia insoluto il mistero della sua costruzione e del suo significato.

Tipica di quest'epoca è la presenza di vari manufatti di ossidiana proveniente dalla zona di Oristano.

Il ritrovamento, fuori dalla Sardegna, di prodotti di ossidiana sarda, fa ritenere valida l'ioptesi di contatti e scambi commercile con altri Popoli.

Le tante tombe con incisioni a spirale e di corna di animali, i graffiti rupestri e i resti di corredi funerari spesso in pezzi (statuine, vasi, ciotole, tazze ecc.), sono la conferma della capacità di trascendenza ed astrattezza delle antiche genti sarde.

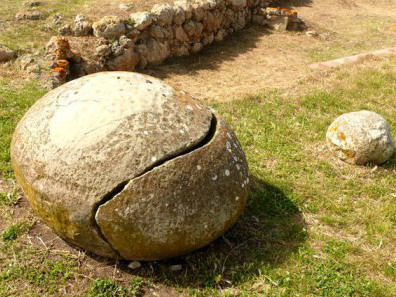

Di particolare rilevanza sono lo Ziqqurat e l'Omphalos di Monte Accoddi, unico esempio di cultura mesopotamica in Europa (3.000 A.C.).

La loro presenza in Sardegna impone di rivalutare le relazioni tra gli Antichi Popoli.

Come e perchè i "Sumeri" costruirono qui un loro caratteristico tempio?

Perchè tanti nomi toponomastici sardi riecheggiano la lingua accadica-sumera?

Perchè il nome "Sardegna" sembra ricollegarsi a "Sargon", antico re mesopotamico?

Gli interrogativi sono tanti...

La cultura della vite e del vino in Sardegna risale ai tempi più antichi.

Nel sito "Duos Nuraghes" di Borore, sono stati trovati dei semi di vite nello strato relativo al Bronzo recente (1.300 A.C.).

Ritrovamenti di acini carbonizzati, pollini, torchi e brocche da vino, bronzetti rappresentanti uomini che versano vino, ecc., confermano la presenza sull'Isola di vitigni autoctoni da più di 3.500 anni.

Anche questa è storia e cultura...

Il Planisfero Viaggi e Vacanze - Viale Bonaria n° 118 Cagliari - Tel. 070670743 - 0707323142

Cell. 3357305201 - info@planisfero.com